«Brot»: Wortherkunft, Begriffe und Dialektbezeichnungen

Kaum ein anderes Lebensmittel ist mit der Geschichte der Menschheit so verbunden wie das Brot. Dies spiegelt sich auch in der Sprache wider. So ist der «Kumpan» ursprünglich jemand, mit dem man sein Brot teilt. Das Wort stammt aus dem Lateinischen: Cum panis = mit Brot.

Im Lateinischen heisst Brot «Panis», wovon sich das französische «Pain» ebenso ableitet wie das italienische «Pane», das spanische «Pan» und viele ähnliche Brotbezeichnungen, z.B. «Pen» in Haiti oder «Ppang» in Korea. Der Wortstamm «pa» bedeutet so viel wie «nähren» und Nahrung heisst Leben. Woher die Bezeichnung «Brot» stammt, ist hingegen unklar. Vielleicht von Brei, was früher wie Brot auch Speise bedeutete. Vermutlich stammt «Brot» aber vom altgermanischen Wort «Brauda» ab, womit zunächst aber nur gelockerte Brote mit Sauerteig bezeichnet wurden. Das «Brauen» von Bier hat nämlich den gleichen Ursprung, auch die Prozesse sind ähnlich und basieren auf einer alkoholischen Gärung. Brot aus ungesäuertem Teig hingegen nannte man damals «Laib», das älteste germanische Wort für Brot. Noch heute heisst Brot in Estland «Leib» und im Finnischen «Leipä».

Mehr als ein Wort

Bereits in althochdeutscher Zeit wurde die Bezeichnung «Prôt» auch auf Backwaren aus ungesäuertem Teig übertragen. Hieraus ist das deutsche Wort «Brot» entstanden, ebenso wie «Bread» im englischen Sprachraum, «Brød» oder «Bröd» in Skandinavien bzw. «Brood» u.a. auf Niederländisch. Dieses Wort bezeichnete allerdings nicht nur das Lebensmittel. Es wurde auch als Synonym für Nahrung, Speise, Beschäftigung oder Unterhalt gebraucht. Kein Wunder sprechen wir auch heute noch etwas altmodisch vom «Broterwerb», wenn wir den Beruf meinen oder nutzen Redewendungen wie «in Lohn und Brot stehen» oder «brotlose Kunst». Auch in zahlreichen Sprichwörtern kommt das Brotmotiv zum Zug. Geht zum Beispiel etwas «weg wie warme Semmeln», lässt sich das Etwas sehr schnell verkaufen. Wer allerdings «kleine Brötchen backt», muss sich mit weniger zufriedengeben. Letztlich nimmt gerade in Religionen, Mythen und Bräuchen das Brot eine wichtige Rolle ein.

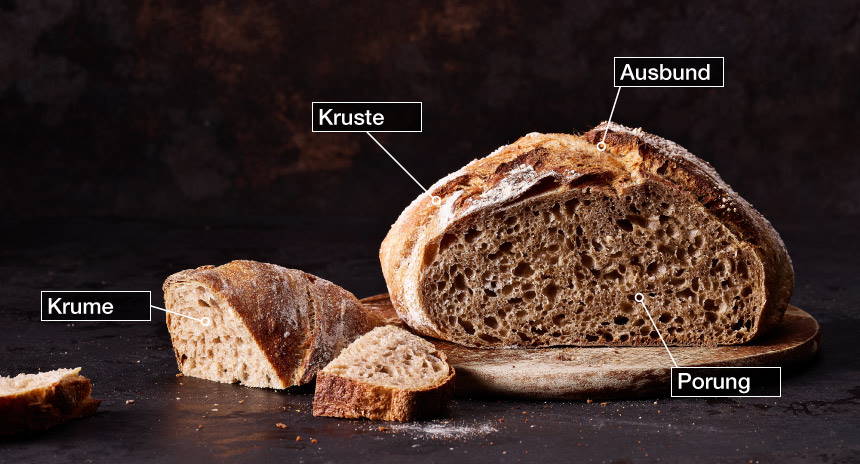

Ein Brot, verschiedene Brotteile

Um ein Brot in seiner Ganzheit zu beschreiben, nutzt der Bäcker sein eigenes Vokabular. In Fachkreisen wird die äussere, harte Hülle des Brotes «Kruste» genannt, bei Verbrauchern manchmal auch «Brotrinde». Sie ist massgeblich am Geschmack des Brots beteiligt. Die Kruste entsteht durch Wasserentzug und durch eine Vielzahl von chemischen Reaktionen zwischen Zuckermolekülen und Aminosäuren – ein Vorgang, den man als Maillard-Reaktion zusammenfasst, benannt nach ihrem Entdecker, dem französischen Biochemiker Louis Camille Maillard (1878–1936). Das Innere des Brotes, die «Krume», wird von der Kruste geschützt, kann luftig und leicht, aber auch kompakt und saftig sein. Als Poren bezeichnet der Bäcker die in der Krume befindlichen Löcher, die sich beim Gären des Teigs bilden. Der «Ausbund» entsteht, wenn die Kruste beim Backen aufreisst, ob durch Zufall oder durch kontrolliertes Einschneiden des Brots. Durch den Ausbund respektive die Ausbünde wird die Oberfläche vergrössert, was zur Verbesserung des Aromas beiträgt, aber auch Volumen und Porung der Krume optimiert.

Aahou, Houdi, Mutschi oder Mugerli

Für das Endstück eines Brotes – die äussere, oft harte Kante einer Kruste – gibt es im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl an eigenständigen regionalen Bezeichnungen, deren Erklärung sich oft aus der Mundart der jeweiligen Region ergibt. Die meisten Endstück-Bezeichnungen beginnen mit dem Buchstaben «K», vermutlich wegen der Bezeichnung Kruste und Krume für das Äussere und Innere eines Brotes. So spricht man je nach Region von Knust, Knerzel, Knorzen, Knäusperle, Knäppchen, Knurrn, oder Kanten. Es gibt aber auch andere Namen, wie beispielsweise Aahou, Mürgel, Gupf, Scherze(r)l oder Bödeli. Viele Menschen verbinden den jeweils regional verwendeten Begriff für das Endstück mit ihrer eigenen Kindheit. Die liebevollen Namen und Bezeichnungen sollten das eher harte Endstück – gerade für Kinder – zu einer Besonderheit machen. Nicht selten bekamen kleine Kinder dieses Endstück, um daran zu nuckeln, auch als wirkungsvolle Massnahme gegen die Schmerzen beim Zahnen.